岐阜市を含む日本の墓石文化には、地域の風土や歴史、宗教観が色濃く反映されています。以下に、岐阜市の墓石の形の歴史的変遷と、使用されてきた石の種類について詳しく解説します。

🔶 岐阜市における墓石の形の歴史

① 古代〜中世(奈良〜室町時代)

- 一般庶民の間では墓石そのものがほとんどなく、土葬や自然葬が中心。

- 一部の貴族・武士・僧侶が建てた石塔が見られます。

- 五輪塔(仏教的世界観を表す)

- 宝篋印塔(ほうきょういんとう)などが寺院周辺に建立。

- 岐阜市周辺では、武将や僧侶の供養塔などが残っている地域もあります。

② 江戸時代(1603〜1868)

- 石塔文化が庶民にも広がる。

- 墓石の形としては、和型三段墓の原型が登場。

- 上から「竿石(棹石)」「上台」「下台」の三段構造。

- 浄土真宗が盛んな岐阜市では、家名や宗教語句(「倶会一処」「南無阿弥陀仏」など)を刻むのが一般的。

- 墓地は寺院内にある寺院墓地が中心。

③ 明治〜昭和初期(1868〜1945)

- 明治政府の火葬推進と戸籍制度の整備により、家墓制度が一般化。

- 和型三段墓が標準的な形として定着。

- 岐阜市でも、整然と並ぶ墓地と、竿石に「○○家之墓」と刻む形式が普及。

- この時代に、**位牌型墓石(塔型)**も見られるように。

④ 昭和後期〜平成(1945〜2000年代)

- 生活様式や宗教観の多様化により、墓石の形にも変化。

- 洋型墓石(横長で背の低いスタイル)が登場。

- 洋型は安定感があり、彫刻やデザインの自由度が高い。

- デザイン墓石:自然石風、ハート形、曲線を用いたものなど。

- 芝墓地・公園墓地の整備が進み、墓の形もより自由に。

⑤ 令和時代(2020年代〜)

- 少子高齢化・核家族化の影響で、墓の形にも変革が進行中。

- 樹木葬・永代供養墓・納骨堂など、墓石そのものが不要な選択肢も普及。

- 残す家族がいない場合は、合同墓(合祀墓)も選ばれるように。

- 岐阜市でも、地元の石材店がデザイン墓や樹木葬を提案。

🏯 地域特性:岐阜市の宗教・文化背景と墓石

- 浄土真宗(本願寺派・大谷派)の信仰が強く、戒名のかわりに「法名」を刻む。

- 墓石に「南無阿弥陀仏」「倶会一処」など宗教語句を入れるとくに、南無阿弥陀佛が多くなりました

- 「○○家之墓」ではなく、個人名・夫婦名で墓を作る例も少ないが、墓相をこだわられる方に人気がある

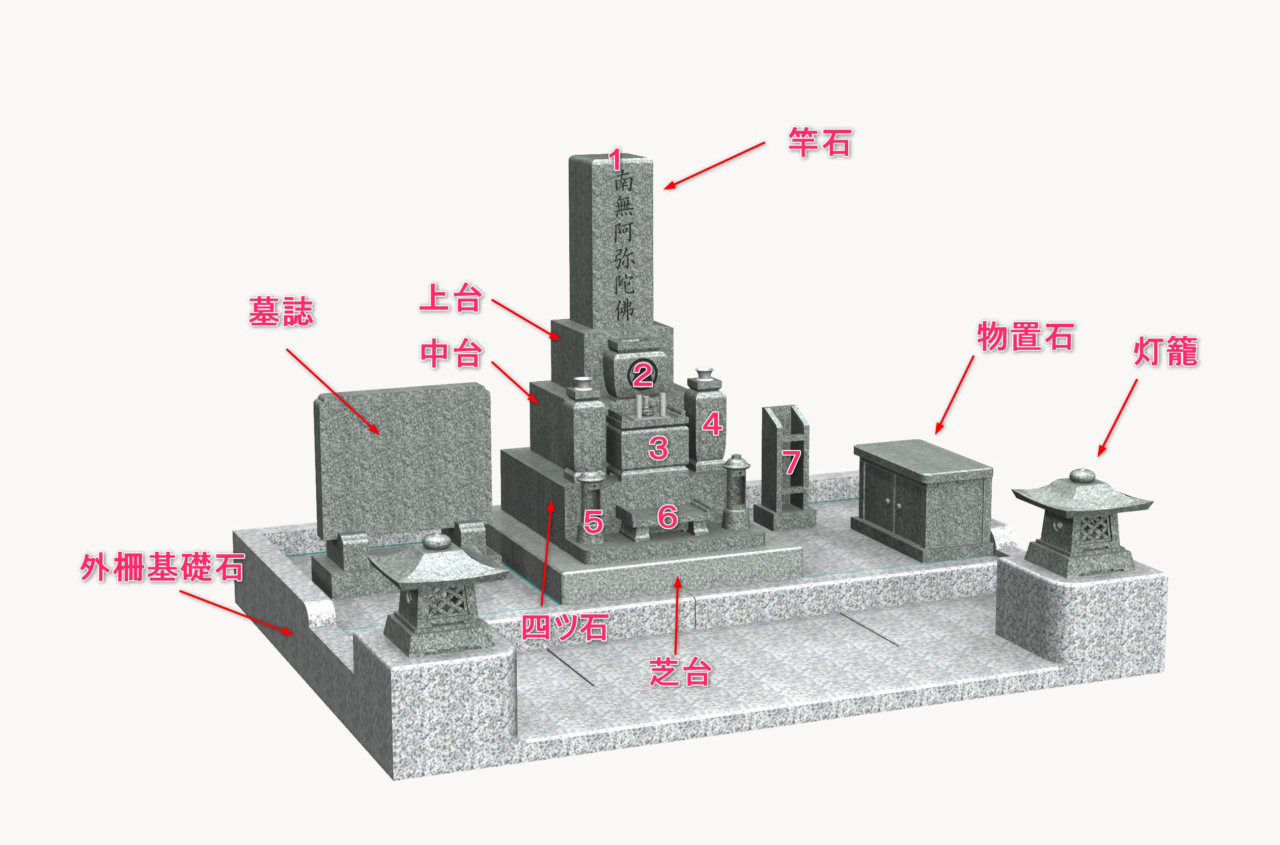

✅ 墓石の構造(代表的な和型三段墓の構成)

| 部位 | 説明 |

|---|---|

| 棹石(さおいし) | 最上部の縦長石。「南無阿弥陀佛」などを刻む |

| 上台 | 中段。竿石の土台として設置 |

| 下台 | 一番下の大きな基礎石。重心を安定させる |

詳しくは、下記のページをご覧下さい

💬 補足

岐阜市では、伝統的な和型墓石が根強い人気を保ちつつも、近年では跡継ぎ不要な永代供養や、自然に還る樹木葬も選ばれ始めています。宗教的敬意と現代的合理性を両立させる形が今後さらに求められていくと考えられます。

もし、岐阜市内の具体的な墓地や石材店、デザイン例を知りたい場合は、最新情報をお調べしてご案内することも可能です。お気軽にどうぞ。

岐阜市の墓石の形の歴史と石の種類についてを考察し令和で人気のあるお墓の形は

岐阜市の墓石の形の歴史と使用されてきた石の種類を踏まえたうえで、令和時代に人気のあるお墓の形について考察すると、地域の伝統を受け継ぎつつも、社会構造の変化(少子高齢化・核家族化・宗教観の多様化)に対応した新しい墓のあり方が見えてきます。

🔶 1. 岐阜市の墓石の形の歴史(概要)

| 時代 | 墓石の形状 | 特徴 |

|---|---|---|

| 古代〜中世 | 五輪塔、宝篋印塔 | 武士・僧侶中心。庶民の墓は簡素 |

| 江戸時代 | 和型墓(初期三段構造) | 家名・宗派を刻む文化が広まる |

| 明治〜昭和 | 和型三段墓が定着 | 「○○家之墓」や宗教語句を刻む |

| 平成 | 洋型墓・デザイン墓登場 | モダン化、メンテナンス性向上 |

| 令和 | 多様化(樹木葬・合同墓) | 跡継ぎ不要・宗教色薄めが人気 |

🔷 2. 墓石に使われた石の種類(岐阜市と周辺)

岐阜産の石

- 恵那石(えないし):岐阜県恵那市で採れる。白色系で、やや粗めの花崗岩。

- 比較的柔らかく耐久性・加工性に優れ、伝統的な和型墓石の台石に多用され建築材料としてもおおくつかわれる。

岡崎産の石

墓石に使われる岡崎産の石は、日本国内でも高品質な石材として広く知られており、特に愛知県岡崎市は「石のまち」として有名です。ここでは、岡崎産の墓石用石材の特徴、種類、歴史について解説します。

① 牛岩石(うしいわいし)

- 代表的な岡崎産御影石。地元の名士のお墓はこの牛岩石を使われてる事が多い

- 色:淡い灰色(白系御影石)

- 石質:やや粗めだが、風化に強く耐久性が高い

- 特徴:

- 長寿命のため墓石や灯籠に最適。

- 加工しやすく、彫刻や細工も可能。

- 使用例:和型墓石、寺院建築の石材、墓前灯籠など。

③稲武石(いなぶいし)

- やや青みを帯びた落ち着いたグレー色で、和型・洋型どちらにも合う。

- 石目が細かく均一で、高級感のある仕上がり

- 磨くと光沢がしっかり出るため、彫刻や文字も映える

- 昭和の後期の墓石は、この稲武石が当社の主力でした

② 宇寿石(うすいし)

- 岡崎地域で採掘された白目の石。

- 中目~粗目で、明るめの色調が特徴。

- 比較的安価で良質なため昭和の墓石によく使われ高級感と落ち着きを兼ね備え、墓石に適している。

- 記念碑や寺標などにもよく使われる

◉ 国内高級石材

- 庵治石(あじいし・香川):極めて細かい目合いで高価。長持ちし、見栄えも良い。

- 大島石(愛媛):中〜細目の花崗岩。均質で美しい光沢。

- 天山石(佐賀):深みのある青系の石少し粗い目のの花崗岩。硬質でとても美しい光沢

- 浮金石(福島):国産で唯一の黒 金が浮いたように見える事から浮金石と名付けられた

◉ 輸入石材(平成以降多用)

- 中国産御影石(福建省など):価格が安く種類も豊富。

- インド黒御影石:深い黒色で光沢が美しく、デザイン墓に人気。

- インド御影石:色々種類も豊富で比較的緑の石が多く見られる インド石全般に硬質な石が多い

✅ 3. 令和で人気のあるお墓の形(考察)

◉ ① 洋型墓石

- 特徴:横長・低めで、安定感がある。彫刻や文字が映える。

- 理由:

- 管理がしやすい

- スペースの有効利用

- デザイン性が高い

- 宗派にとらわれないため、非宗教的傾向の家族にも好まれる。

◉ ② デザイン墓(個性派墓石)

- 特徴:石の形や彫刻、モチーフ(花、鳥、音楽記号など)にこだわる。

- 石材:インド産やスウェーデン産など、黒系や青系の石が人気。

- 例:ハート型墓、曲線のある柔らかいフォルムなど。

- 理由:人生観や家族の想いを反映した「自分らしさ」を求める傾向。

◉ ③ 樹木葬

- 特徴:墓石を建てず、樹木を墓標とする自然葬。

- 墓石の代わりに小型のプレートを設置することも。

- 理由:

- 維持・管理が不要

- 宗教・宗派を問わない

- 環境負荷が少ない

- 岐阜市内の一部霊園で導入が進んでいる。

- 管理者業者がしっかりしていないと、管理業者が無くなってしまうことがある

寺院が丸投げて、管理業者に委託している場合には、特に注意が必要

◉ ④ 永代供養墓・合同墓(合祀墓)

- 特徴:寺院や霊園が供養・管理を行う共同墓。

- 多くの場合、墓石は集合型(碑の下に複数人を納骨)。

- 理由:

- 跡継ぎが不要

- 費用は寺院に寄って様々で、収める人数によっては、とても高額になる場合が多いので注意が必要

お墓しまいをした後に、お骨を納めに行って、余りの高額に驚かれたお客様も多く見られます - 無宗教でも受け入れられるところもある

🔚 結論:伝統と合理性の融合が進む令和の岐阜市の墓

岐阜市では、長らく伝統的な和型三段墓が主流でしたが、令和に入り、以下のような新たな価値観が重視されるようになりました。

- 宗教色より「個人らしさ」

- 代が続かなくても安心できる形(永代供養)

- 経済的・環境的負担の少ない方法(樹木葬)

- 管理しやすいコンパクトな墓(洋型)

👉 「残された人に迷惑をかけたくない」「自分らしい最後にしたい」**という想いが、墓の形を大きく変えています。

もしご希望があれば、岐阜市の霊園・石材店で扱われている最新の墓石デザインの実例や、見学可能な施設もご紹介可能です。お気軽にどうぞ。